島田掛川信用金庫 健康経営宣言

健康経営の取組

「健康経営優良法人2024(大規模法人部門)」の認定を受けました

島田掛川信用金庫は、「健康経営優良法人2024(大規模法人部門)」に認定されました。

「健康経営優良法人認定制度」とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している企業を顕彰する経済産業省が創設した制度です。

当金庫は今後も地域社会、お客さまに健康経営の取組支援や啓蒙活動を通じて健康経営の推進に取り組んでまいります。

1.健康経営を進めるにあたって

島田掛川信用金庫は、創業以来、報徳の精神の下、道徳と経済の両立を掲げ、堅実経営を貫いてまいりました。そして、その精神を深化させ、経営理念を実現するために最も重要であるのは、その原動力たる役職員の心と体の「健康」であると考えています。人を育て、人を大切にし、人を通じて社会に貢献するという当金庫のポリシーを実現するため、役職員の健康維持・増進を経営の重要な課題と位置づけ、未来に向けて健康経営に取り組んでまいります。

2.健康経営の目指すもの

島田掛川信用金庫は、心と体が健康で活力あふれる役職員がお客さまと地域の幸せを創造できると考え、役職員の健康維持・増進、働きやすい職場環境づくりに取り組み、Well-beingの実現を目指します。また、持続可能な社会の実現のため、地域の健康経営に関する啓蒙や健康経営に係る取組を支援してまいります。 島田掛川信用金庫は、健康経営を通じて幸福あふれる社会を実現することにより地域で最も必要とされ、愛される信用金庫を目指してまいります。

3.健康経営宣言

島田掛川信用金庫は、心身共に健康で自らの幸福を実感できる役職員が地域の繁栄と成長に貢献できるものと考え、「健康経営」を通じて、職員の健康維持・増進に積極的に取り組むことを宣言します。

令和4年10月1日

島田掛川信用金庫

4.島田掛川信用金庫「庫是」「経営理念」「中期経営計画ビジョン」と「健康経営」を結ぶ報徳の教え

島田掛川信用金庫は、健康経営を通じて庫是の精神を尊び、経営理念を実践します。

≪庫 是≫

道徳を根とし 仁義を幹とし 公利を花とし 私利を実とす

道 徳(人として守るべきこと)

仁 義(人が定めた法律、規則、規律等)を根幹として

公 利(地域社会、会員等の利益)を優先し

私 利(金庫、役職員の利益)は結果であるという考え

≪経営理念≫

お客様と共に金庫も栄え 明るい職場と幸福な家庭をつくる

≪中期経営計画ビジョン≫ ※第2次中期経営計画(2023~2025年度)

お客さまと共に成長するSHINKINBANK

≪当金庫と報徳思想≫

「今まく木の実、後の大樹ぞ」(二宮尊徳『道歌集』より)

当金庫本店営業部にある石碑の言葉です。

これは、報徳思想の一つ『勤労』の積小為大に代表される考え方です。

「大きな目標に向かって行動を起こすとしても、小さなことから怠らず、慎ましく努めなければならない」という意味です。

当金庫の健康経営に対する取組みの基本姿勢に通じています。

5.主な取り組み

1)「島田掛川信用金庫 健康経営宣言」の制定

2)健康課題の把握と静岡県信用金庫保険組合との連携 コラボヘルス事業の推進、データ活用による生活習慣の改善

3)産業医、EAP連携によるメンタルヘルス体制の構築

4)職場環境の整備 受動喫煙対策(金庫敷地内完全禁煙)、ワークライフバランス推進

5)「健康経営」に係る年間活動計画および評価指標ならびに成果指標策定

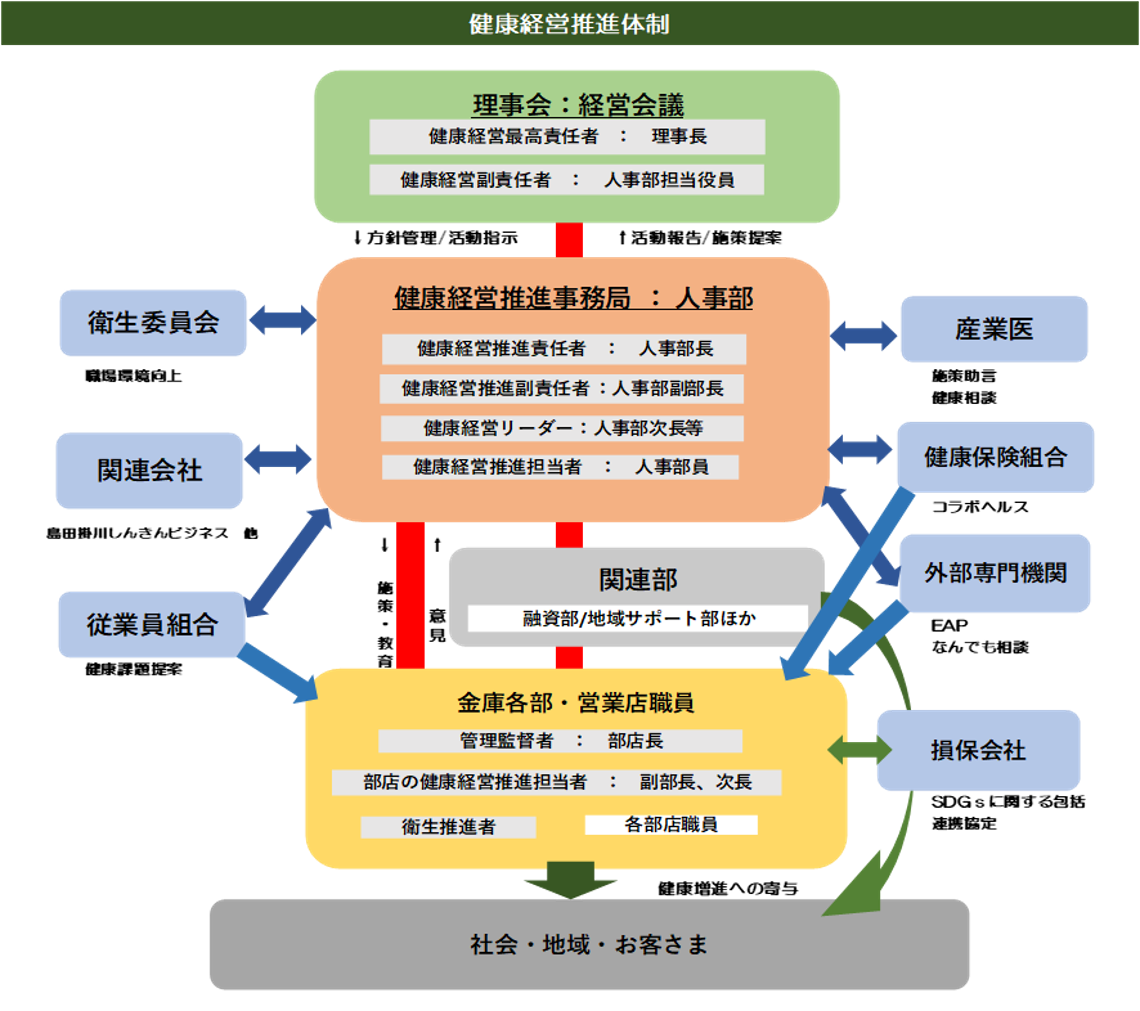

6.健康経営推進体制

理事長を健康経営最高責任者とし、副責任者として人事部担当役員を置きます。

経営会議等を通じて、健康経営推進事務局(人事部内に設置)の健康経営推進責任者(人事部長)に、健康経営の方針・活動が指示されます。

事務局は役職員の健康維持・増進施策を推進し、その推進結果や更なる施策を経営会議等に報告、提案を行い、PDCAサイクルを循環させ健康経営のフェーズアップを図ります。

本部・営業店においては、管理監督者である部店長の下に副部長・次長を健康経営推進担当者に任命し、健康経営の意義と施策の理解・浸透を図っていきます。また、産業医、健康保険組合、外部専門機関等との連携により健康経営のサポート体制を強化していきます。

地域社会・お客さまには、健康経営取り組み支援や啓蒙活動を通して健康経営の推進をしてまいります。

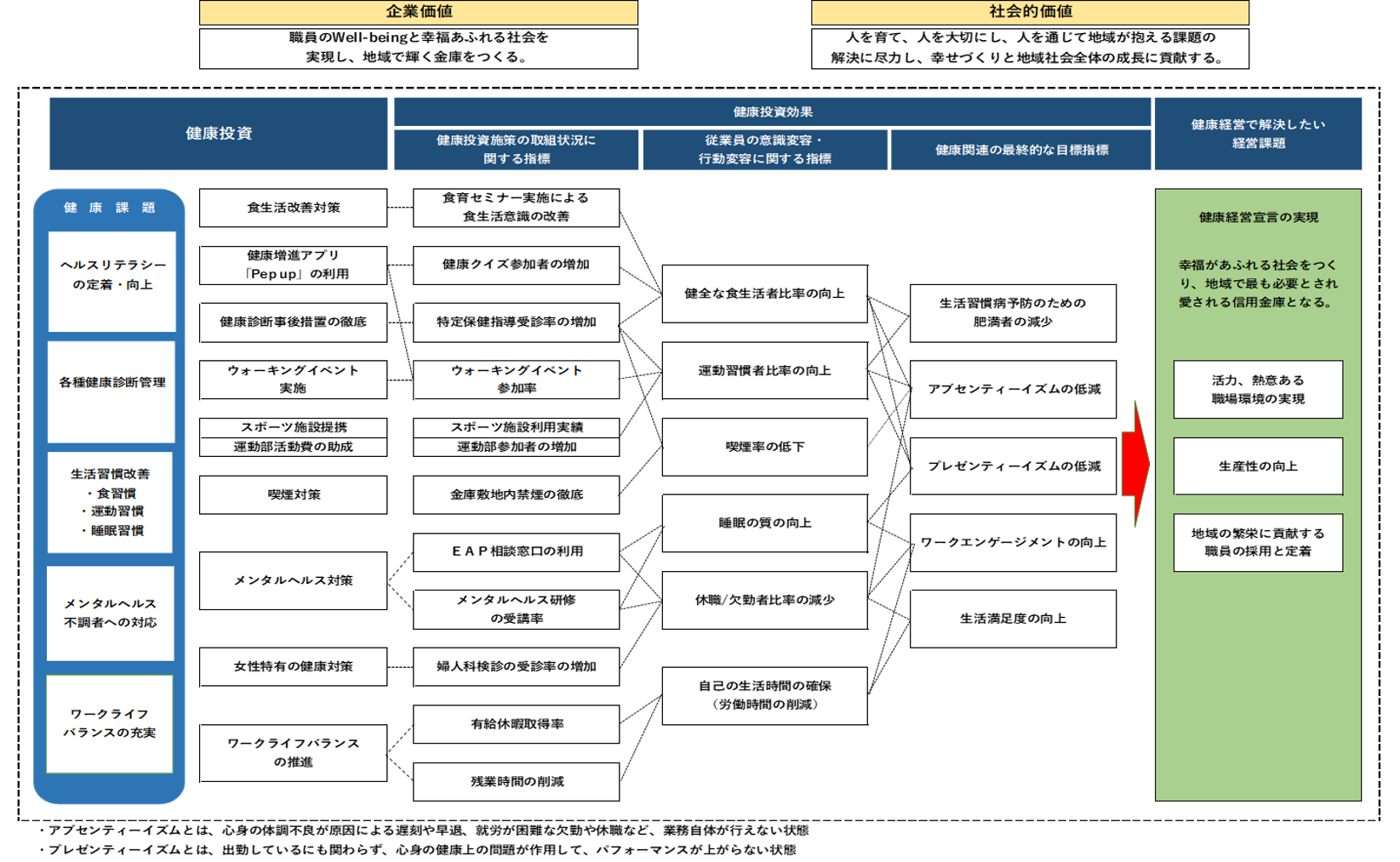

7.戦略マップ

8.健康課題と施策、効果検証、ステップアップ

1)ヘルスリテラシーの定着・向上

≪課題≫

・職員の意識・行動変容のための健康経営の意義浸透の研修の実施。

・健康増進アプリ「Pep Up」の利用推進。

≪施策実施≫

・昇進役席者、新入職員研修の実施および庫内通知による健康経営取組みの職員周知。

・ウォーキングイベントへの参加を推奨し、同時に健康増資アプリ「Pep Up」登録をひもづけ。

≪効果検証≫

・「Pep Up」登録率は、前年度の98.2%から2023年度は99.1%と高登録率をキープしている。

≪ステップアップ≫

・健康アプリの登録は高率であるが、効果的な活用は不十分。アプリの活用方法を紹介し、健康増進の身近なツールとして活用する。

・職員への健康経営の意義、理念の浸透は不十分。研修やeラーニング強化、健康指標公表によりヘルスリテラシーの向上を図る。

・女性特有の健康課題を性差なく理解するためのセミナーの実施。

・健康経営の事業計画とのリンク、経営トップからの健康経営取組みの発信力強化。

2)定期健康診断の実施

≪課題≫

・受診率100%達成。

・人間ドック補助金の増額、人間ドック受診時の特別休暇、勤務時間対応。

・要再検/要精密者の再検率向上。

・婦人科検診(乳がん・子宮がん検診の補助)の受診率向上。

≪施策実施≫

・定期健康診断未受診者への受診勧奨実施。

・人間ドック補助金増額の実施 35才以上職員への人間ドック受診推奨の強化およびドック利用不可理由の聞き取り実施。

・要再検/要精密者、対象者への個別受診勧奨の実施。

≪効果検証≫

・定期健診の意義を説明し受診に至り、受診率100%を達成した。

・人間ドック受診者は、前年度472人に対して2023年度510人と38人増加し勧奨の効果が認められる。

・精密検査受診率は、個別受診勧奨を徹底したことにより、前年度71.4から2023年度80.6%と改善が図られた。

≪ステップアップ≫

・人間ドックは、現状においては有給休暇取得対応。さらなる人間ドック受診者増加を図るため、特別休暇等の導入の検討。

・要再検/要精密者、対象者への個別受診勧奨の継続および再検査・再受診結果による事後措置の追跡調査、治癒や治療継続までの把握管理。

3)生活習慣病高リスク者の減少対策

≪課題≫

・特定保健指導受診率の向上

・食生活改善のためのセミナー実施

・運動習慣の定着 ウォーキングイベント実施、スポーツ施設の利用促進

・金庫敷地内全面禁煙の徹底

≪施策実施≫

・特定保健指導受診率増加の取組みとして事業所訪問型指導を導入し、保健師を対象者事業場へ招くとともに対象者へ書面で受診勧奨し、未受診理由の聴取を行った。

・部店単位のチームによるウォーキングイベント実施、スポーツジム利用契約締結を行った。

・喫煙関連のeラーニングを実施。

≪効果検証≫

・特定保健指導受診率は2023年度48.3%(未確定)。適正体重維持者率が2023年度68.9%とほぼ横這い。

・ウォーキングイベントはチーム単位の参加としていることで92.1%の参加と高参加率となっている。運動習慣者比率も19.8%と対前年度比2.3%増加となり引き続き運動習慣の定着を目指していく。

・敷地内全面禁煙の徹底が図られているが、喫煙率は、前年度17.9%から18.2%と0.3%の増加となった。

≪ステップアップ≫

・特定保健指導対象者への受診勧奨は継続しつつ、受診者の受診後、効果検証、改善状況の把握。

・運動習慣の定着促進のため、運動イベントの実施。

・食生活改善施策および睡眠改善については実施が遅れており、健康増進アプリの活用や栄養士等専門家によるeラーニング等の研修実施。

4)メンタルヘルス対策

≪課題≫

・メンタルヘルス研修の実施(セルフケア・ラインケア)

・EAP相談窓口の活用周知・啓蒙

・ストレスチェックと事後フォロー、集団分析結果活用による職場改善

≪施策実施≫

・管理監督者、新入職員へ臨床心理士、精神保健福祉士、産業カウンセラーによるメンタルヘルス、コミュニケーション研修の実施。

・精神病専門病院とのメンタルヘルス対策連携締結EAP実施、病院資源の活用。

≪効果検証≫

・研修、EAP導入による明確な定量的効果は明確に確認できないものの、社会環境不透明且つ不安定で心理的不安要素多く、また、コロナ禍で生じた職場等におけるコミュニケーション不足は、メンタル不調者の発生に直結している。

≪ステップアップ≫

・メンタル不調未然防止のため職場内コミュニケーション円滑化研修の実施。

・メンタル不調者多発している重点層への人事部担当者および心理師等によるフォロー実施。

・ストレスチェック集団分析結果の職場環境改善への利用促進と効果検証。

5)ワークライフバランスの推進

≪課題≫

・有給休暇取得率向上

・所定外労働の削減

・勤怠管理システムの厳正活用の徹底

≪施策実施≫

・リフレッシュ休暇(最大連続10日間)の取得励行管理。

・毎月3日間、水曜日にノー残業デー、2月8月第2週にノー残業ウイーク実施。

≪効果検証≫

・有給休暇の取得2023年度14.5日と前年度12.8日から増加。

≪ステップアップ≫

・ネーミング休暇創設による有給休暇の取得促進。

・柔軟な働き方(就業時間の短縮等)についての検討。

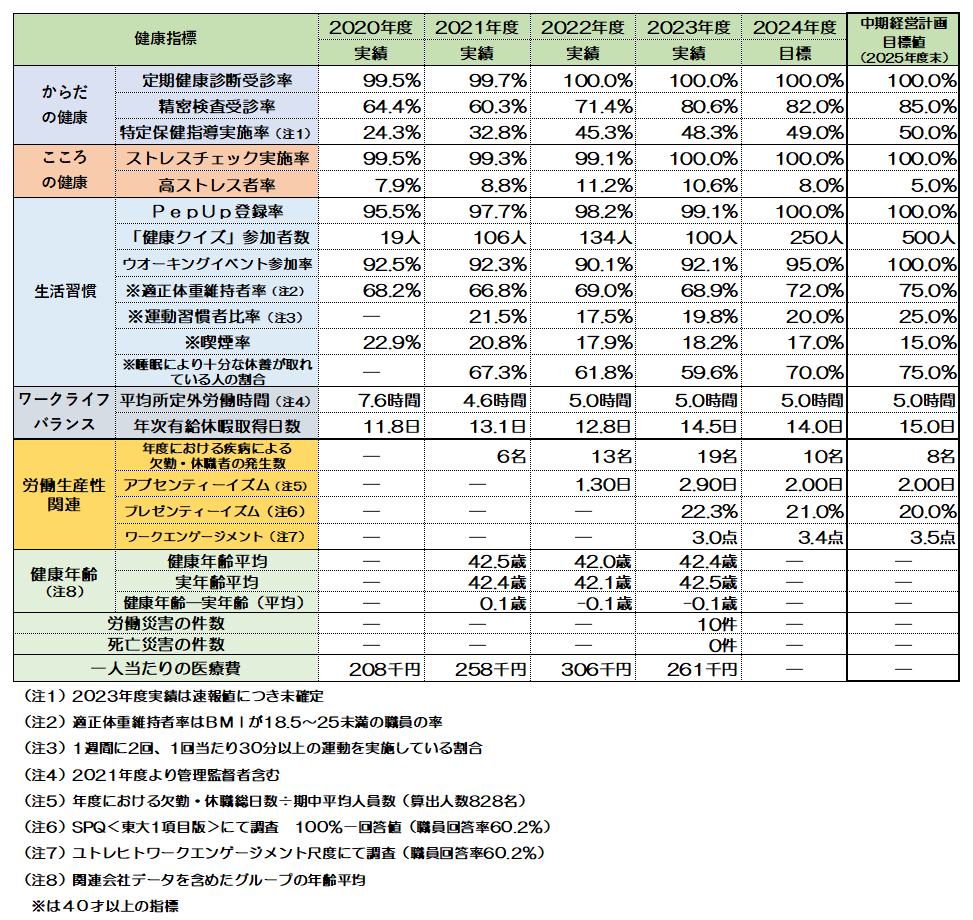

9.健康指標の進捗状況・目標数値

10.外部からの評価

平成26年7月30日「かけがわ健康づくり実践事業所」認定

平成29年度 静岡県「ふじのくに健康づくり推進事業所」認定

令和5年8月23日「藤枝市はたらきやすい職場環境認定事業所」認定